沿革をご案内します

自然社とは > 沿革 > 教祖について

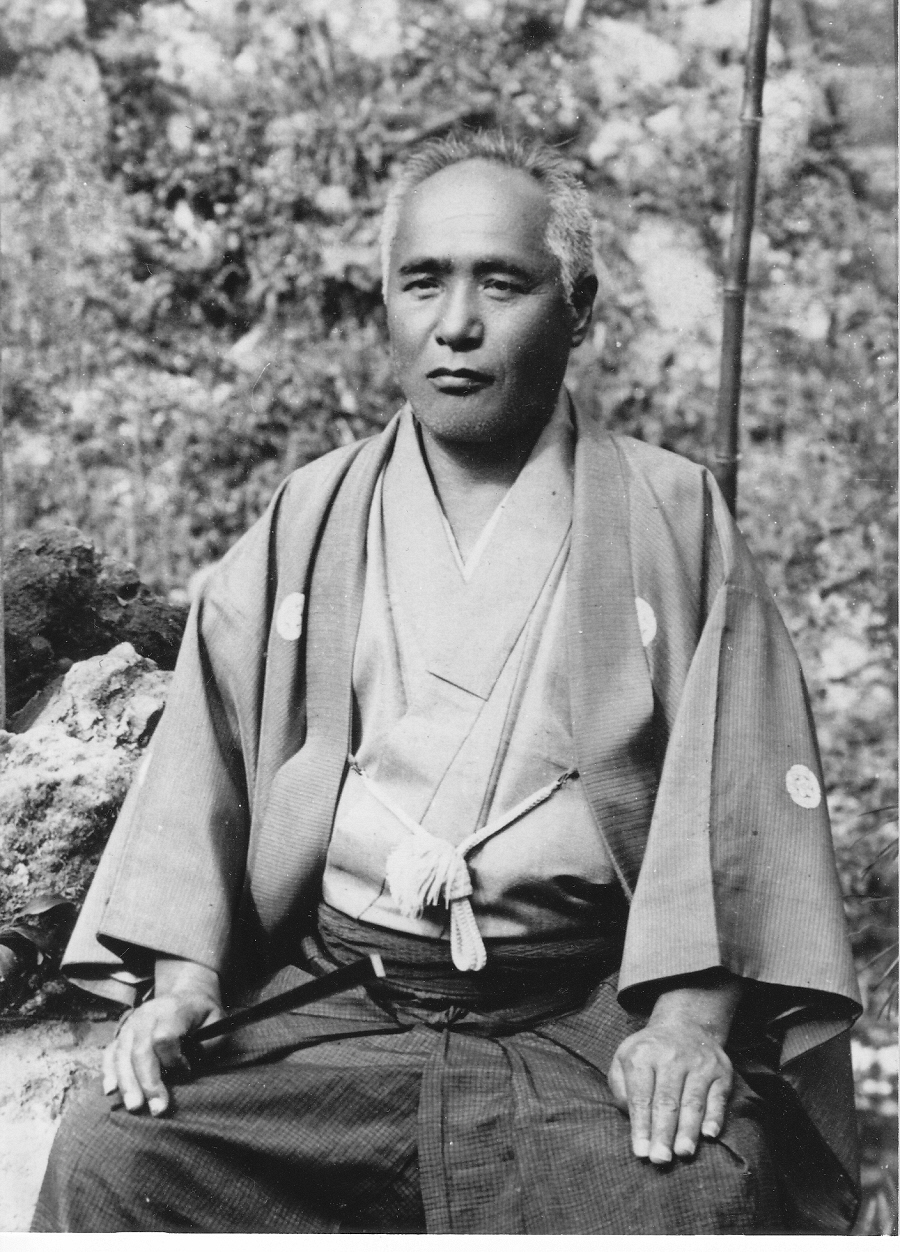

自然社の教祖は金田徳光(かねだとくみつ)です。金田徳光教祖は幕末の文久3年(1863)に現在の大阪府八尾市に生まれました。

教祖は生まれつき宗教的天分に恵まれ、幼い時から霊能力と深い慈しみの心を持っていましたが、長年の厳しい修行を経て、その天分はますます磨かれていきました。

教祖は修行を積む間に、最高神霊につながる高い御霊と感応するようになり、それによって宇宙のすがたを見て、神はどのような存在であるか、この世はどのように成り立っているか、人間はどのような存在でどのような立場にあるか、またどのような心で生きれば幸福になれるかという理(ことわり)を発見し、これを「神訓」として表しました。

そして「みおしえ」の秘法を授かって、人々に人間本来の明るく素直な、自然(さながら)な心で生きていく道を示して神道徳光教会を創設しました。

病気や経済的な苦難など身の上に現れてくる一切の苦痛は、本人の生き方が自分の心の「くせ」のために偏っているからです。そのことに気付いて、人間本来の明るく素直な自然な心に立ち返れば、苦痛は解決します。「みおしえ」は苦痛の原因となっている心のありようを教えるものです。

教祖は世の人々を救いたいという強い願いによって「みおしえ」の秘法を授かりましたが、さらにこの「みおしえ」を頂くまでの間やとっさの事故に遭遇した時など、その苦痛を一時、我が身に成り替わりたいという願いをたて、御替象(ごたいしょう)の秘法を授かりました。

教祖は、現世にあった間だけでなく、帰幽後も修行を積んで、霊として高いはたらきをするようになりました。自然社では金田徳光教祖を「徳光之神」と申し上げています。

金田徳光教祖の伝記として「金田徳光先生伝」(A5判、338ページ。親しみを込めて「教祖伝」と通称)があります。

太陽を背にした教祖の姿

|

自然社とは > 沿革 > 教祖のお歌 (一部をご紹介します)

▼教と悟

言の葉に言ひもつくせぬ

み教はまごころにこそ悟らるるなれ

▼神の教

心もてこころに教へ

身をもちて身に習はせよ神の教

▼悪癖を去る

真心にわざはひ草の根を絶たば

うら安の木の花もさくらむ

▼迷ひ

うたがひと迷ひてふ火は

あたら身もあたら家をも焼きつく

▼人の誠

いのちにも身にもかへてぞ

守らなむ心にもてる誠ひとつを

現世に青人草と生れては

誠つくすぞつとめなりけり

▼人は鏡

人を見て人と思ふは常の人

人を鏡と見る人ぞ人

自然社とは > 沿革 > 教祖の奥津城

教祖の遺言により、和歌山県伊都郡高野町高野山の、昭和26年11月4日に、竣工式が挙行されました。

以来、今日に至るまで、毎月欠かすことなく、全国の信徒が当番を決めて清掃しています。

年に一度の墓前祭は、5月10日に執行されています。

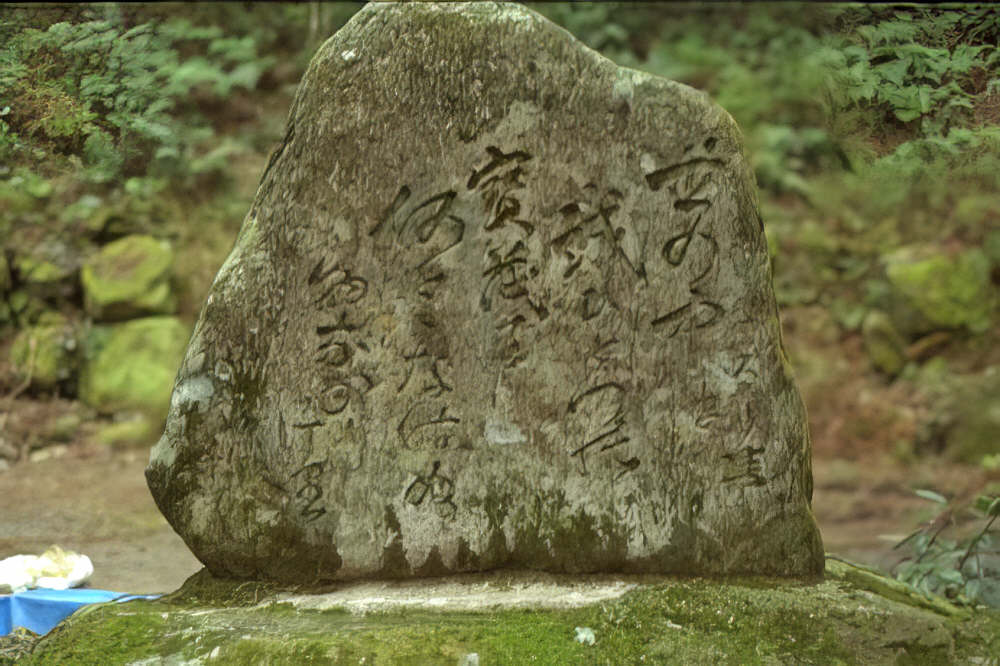

自然社とは > 沿革 > 教祖の歌碑

教祖は生前、三つの歌碑を建立しました。

いずれも自ら現地に足を運び建立しました。三つの歌碑は自然社で

大切に守られ、それぞれの地で歌碑祭を執行しています。

* * * * *

葦原の瑞穂の国の豊けきは

天津御祖のおかげなりけり

(高千穂)

子を思ふ親の心は千早振る

神のめぐみの其のままにして

(霧島神宮境内)

世の中は誠ひとつの宝もて

何ととなはぬものなかりけり

(那智飛瀧神社境内)

自然社とは > 沿革 > 初代教長について

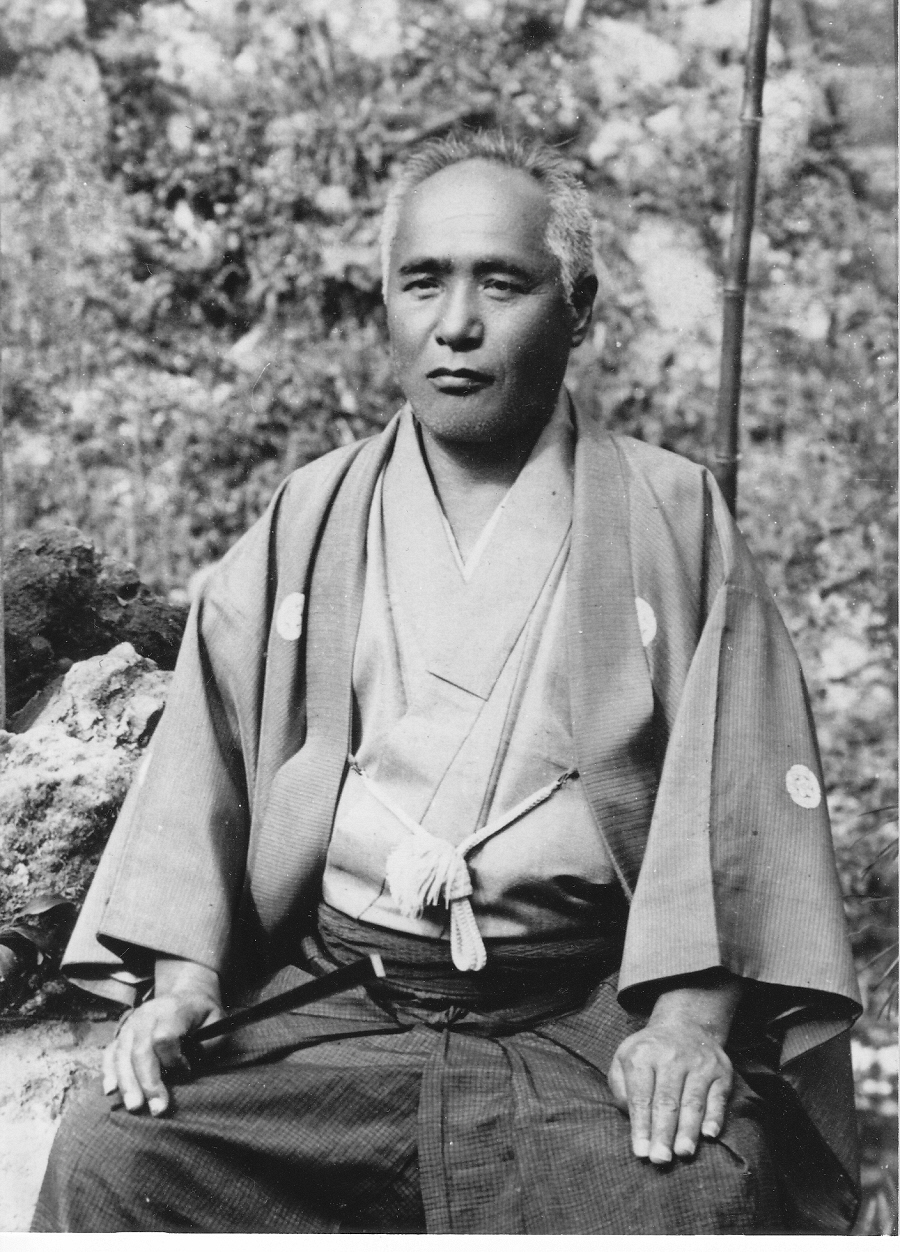

自然社を創設したのは橋本郷見(はしもとさとみ)です。

金田徳光教祖の晩年に弟子となった御木徳一先生は、教祖により教えの後継者と目されていましたが、教祖の帰幽後その遺言を守って修行する間に、後継者たる悟りに達しました。

自然社の創設者橋本郷見は、御木徳一先生が修行をしておられる間に、そのもとを初めて訪れて入信しました。

その後、御木徳一先生は「人道徳光教」(後に「ひとのみち」)を開きましたが、橋本郷見は徳一の導きにより高い境地に達し、弟子として厚い信頼を受け、教団の幹部(准祖)として、教えを担う中心人物の一人となりました。

昭和12年、戦時色の強まる中で「ひとのみち」教団が弾圧され解散したしました。

昭和22年、橋本郷見は教祖の帰幽後その教団を守ってきた徳光教会の幹部の要請を受けて同教団を引き継ぎ、これを改組して「自然社」を創設しました。

そして「みおしえ」と御替象の神事を行うことと、教祖の御霊のはたらきをしっかり頂いて布教、教化につとめていくことを表明しました。

金田徳光教祖は、若いころから弘法大師に私淑して高野山などで行を積みましたが、生前から高野山に墓地を作ることを決めて、龍泉院にその用地をお願いしていました。橋本郷見は自然社を始めるに当たってまず教祖のこの遺志を実現すべく、昭和26年に高野山奥の院に近い墓地に教祖の墓を建立しました。

また、橋本郷見は、教祖が生前に念願していた皇大神を祭祀する聖地の建設に心を砕き、昭和38年、和歌山県伊都郡高野町の山中に自然社本宮を建立し、ここに宇宙の元霊神である皇大神にご鎮座いただきました。

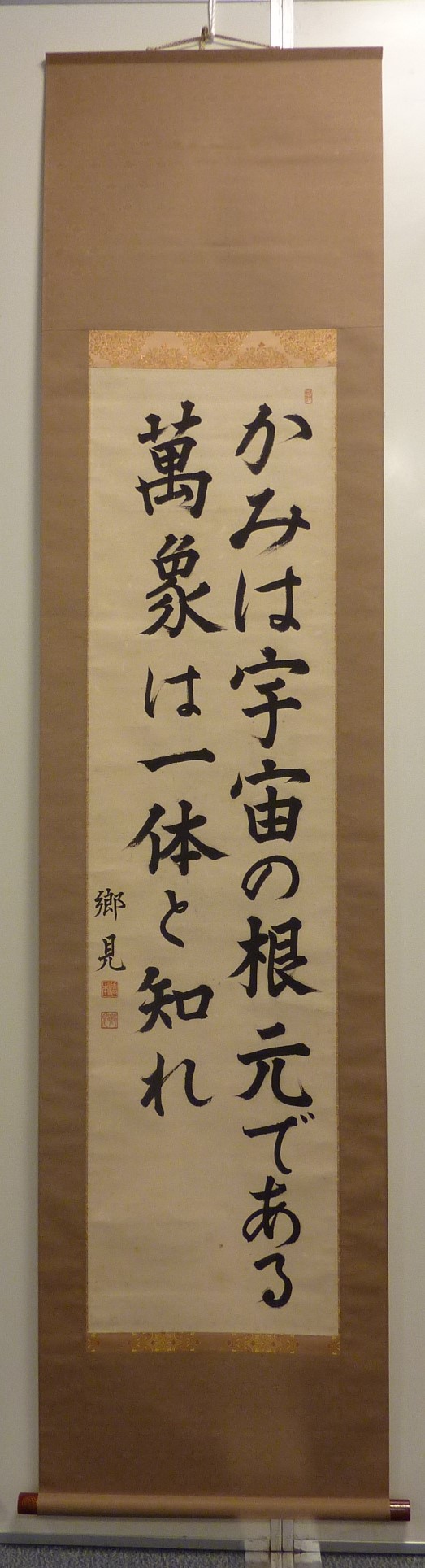

橋本郷見は、教祖が発見した理(宇宙の成り立ちを21箇条により表した「神訓」)による教えを、さらに深く詳しく説くとともに、教祖によって開かれた秘法である「みおしえ」によって、信徒個々に人間自覚への道と、信仰の何たるかを示して信徒を導きました。

また自然社の月刊誌『自然』に、昭和24年から59年まで毎月寄稿して、教えの道理と信仰心を体得する道を示しました。

それらの文章のうち、一つの項目について連載されたものは、単行本にまとめられました。

※「結婚とは何か」「生命の流れを浄める」「心が生み出す企業の繁栄」等があり、橋本郷見の没後出版された書籍に※「神訓解説」があります。

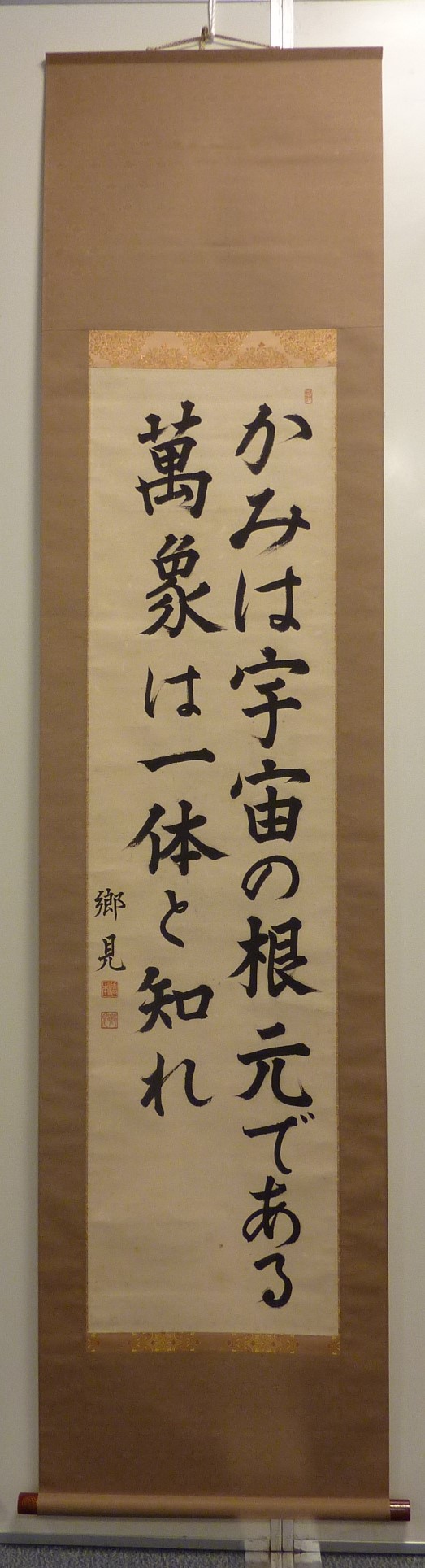

初代教長直筆

|

自然社とは > 沿革 > 名称の由来と紋章

「自然社」という、私たちの教団の名前には、次のような意味があります。

この教えは、金田徳光教祖が発見し悟られた、宇宙生成の原理に基づいて、大自然を解明したものです。

世の中はこのように成り立っており、人とは本来このようにして生きるのが自然であるということを説いています。

そして、教えによって自然(さながら)なる心に目覚めようとする人の集まりです。

この意味から「自然社」と名付けました。

自然社の紋は、橋本郷見初代教長が考案しました。

図案は日輪の象徴で、光芒が急速な回転運動をしていることを表現しています。

自然社とは > 沿革 > 自然社の代表者について

自然社の代表者は橋本のり子教主です。

昭和59年に、初代教長橋本郷見が帰幽した後、「みおしえ」と御替象の神事を受け継いだ橋本のり子教主が、教祖の御心を取り次いで教団と信徒を導いています。

初代教長歌碑の前にて

|